Delegare ai social media il compito di raccontare chi siamo, cosa facciamo e quali sono i nostri desideri è attività che accomuna ormai un po’ tutti. Da un solo sguardo ai nostri social si possono senza troppe difficoltà e senza particolari competenze intuire personalità e gusti, persino inclinazioni politiche. Tutte informazioni che noi stessi svendiamo in cambio di qualche like o interazione utile ad alimentare il nostro ego. Si immagini dunque a quale livello di precisione si può giungere disponendo di strumenti adeguati: tutti, consapevoli o meno, abbiamo un profilo ombra.

Siamo dunque tracciati? Profilati? Divenuti contenitori virtuali da riempire con pubblicità mirate? Ahinoi la risposta è “Sì”. È quanto accettiamo ogni volta che apriamo Facebook, pubblichiamo una fotografia su Instagram e persino quando in modo solo apparentemente passivo scorriamo il feed per posare gli occhi sulle estensioni virtuali degli altri, ponendo maggiore attenzione a un contatto, a un articolo, a un video anziché a un altro. Siamo divenuti moneta di scambio tra i colossi dei social media e l’universo dell’advertising. Ciò che è peggio, stiamo riservando lo stesso trattamento a chi non vi si può opporre né difendere, i più piccoli.

Il profilo dei nostri figli

Una doverosa introduzione per parlare del report Who knows what about me? pubblicato dal Children’s Commissioner, ente pubblico inglese che si batte per difendere i diritti dei minori. Il documento si apre con una presa di coscenza, che qui riportiamo in forma tradotta. Una considerazione da cui partire, senza la quale sarebbe impossibile tracciare i contorni del problema e indagarlo alla ricerca di una possibile soluzione.

È molto difficile navigare nel mondo di oggi senza lasciare una significativa impronta di dati. Un immenso volume di informazioni viene raccolto mentre le persone vivono la loro vita, indipendentemente dall’età, dal genere o dal background.

Di quale impronta si sta parlando? Quella disegnata dai nostri momenti di contatto con i social citati poc’anzi, ma non solo. Un fenomeno che interessa tutti, per molti ancor prima di venire al mondo.

Ciò che distingue le correnti e future generazioni da noi è che la loro impronta digitale si estende al momento della loro nascita e cresce poi in modo esponenziale durante l’infanzia. Addirittura, per alcuni bambini può iniziare prima della nascita, ad esempio nel caso di genitori che condividono le ecografie sui social network per annunciare la gravidanza.

Genitori e responsabilità

Secondo Children’s Commissioner quando un ragazzo arriva al tredicesimo anno di età i suoi genitori hanno già condiviso fino a 1.300 fotografie o video immortalando momenti della sua infanzia. Piccoli tasselli che vanno a costituire l’enorme puzzle di un profilo che può essere mantenuto dormiente fin quando necessario, sul quale poi far leva per alimentare il business dell’advertising o che costituirà un parametro di valutazione quando si troverà a dover approcciare il mondo del lavoro, a chiedere un prestito o a sottoscrivere un’assicurazione. Si sta esagerando? Basta dare uno sguardo a come funzionano i modelli di analisi destinati alle campagne di marketing per comprendere come l’allarme non sia del tutto ingiustificato.

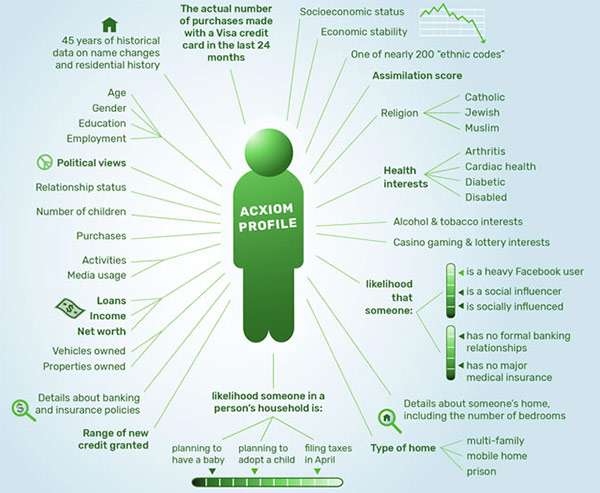

Dallo studio di Cracked Labs emerge ad esempio che realtà come Acxiom, Epsilon, Datalogix e BlueKai (quest’ultima acquisita da Oracle) raccolgono ed elaborano migliaia di dati su ognuno di noi, al fine di definirne con estrema precisione l’identità. Tra le informazioni valutate il numero di transazioni eseguite con la carta di credito, la vicinanza a una professione religiosa, il credo politico, il livello di educazione, il rischio legato alle patologie contratte, la puntualità nel versamento delle imposte, le polizze assicurative sottoscritte, il guadagno e persino il numero di camere da letto presenti nella casa in cui si abita.

Se per la nostra generazione le piattaforme online hanno in qualche modo dovuto costruire l’identikit pazientemente, post dopo post e like dopo like, per chi verrà gran parte del lavoro è già stato svolto, in modo inconsapevole e innocente, proprio da coloro che hanno il compito di proteggerli. Annunciamo la paternità o maternità dando il benvenuto a nostro figlio e ne scriviamo il nome (dato), ne celebriamo il compleanno (dato), lo fotografiamo all’ingresso dell’aula nel suo primo giorno di scuola (dato), magari mentre di spalle si avvia verso la classe mostrando la marca dello zaino che gli abbiamo appena comprato (dato), condividiamo l’immagine di una festa taggando i suoi amici (dato). Stiamo inconsapevolmente creando il suo profilo. Con buona pace del GDPR e di tutte le misure poste in essere per tutelare la nostra e l’altrui identità.

Cosa fare?

Dunque che fare? Evitiamo di esternare la nostra felicità e non pubblichiamo contenuti riguardanti i più piccoli? Sarebbe certamente un primo step utile, ma non sufficiente. Se apriamo uno store per ordinare il suo gioco preferito o per fare scorta di pannolini l’esito non cambia poi molto. Siamo destinati ad accettare che volendo far parte della grande Rete dovremo prima o poi fare i conti con un concetto rivisto di privacy? Dopotutto, solo qualche anno fa il numero uno del più grande social definiva il problema sopravvalutato. Forse aveva ragione, forse aveva visto lontano.

Ciò che realmente manca è una consapevolezza delle dinamiche che sottintendono il funzionamento del mondo online. Scorriamo i nostri feed e vediamo genitori condividere momenti intimi dei loro piccoli, sottoponendoli agli occhi di centinaia di persone, magari appiccicando uno sticker sul viso facendo così propria la convinzione di averli adeguatamente tutelati. Invece li si sta etichettando, identificando, geolocalizzando.

Il report di Children’s Commissioner si chiude con una serie di linee guida da seguire, indicazioni e suggerimenti che in un mondo ideale dovrebbero essere dati per scontati in quanto frutto del buon senso come “non pubblicate foto o video che rivelano informazioni personali dei vostri figli” oppure “assicuratevi che i giocattoli che comprate non siano contraffatti”. La verità è che serve anzitutto una presa di coscienza di cosa stiamo facendo ogni volta che apriamo quell’app sullo smartphone e veniamo colti dall’umano desiderio di proiettare sugli altri la nostra quotidianità.

Se il legislatore e le istituzioni possono senza dubbio contribuire a contrastare o quantomeno ad arginare un fenomeno dai risvolti indiscutibilmente preoccupanti, gran parte del lavoro deve tendere a colmare la lacuna riconducibile a un analfabetismo digitale che non riguarda solo la generazione dei digital natives, ma tutti noi.